文/杨浪

“当你老了

已经步履蹒跚

身后,是你走过的万里山川

有你失足的令人心寒的山谷

也有你爬起又登上的艺术峰巅

——《当你老了》”

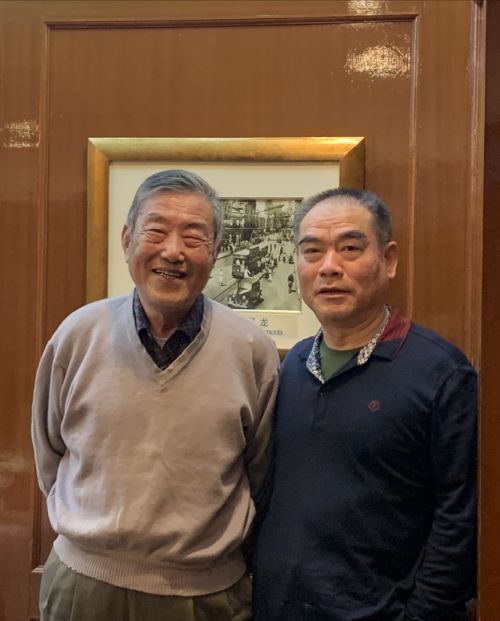

昨天晚上,诗人以他那苍老、沙哑的嗓音朗诵着22年前的诗作,题目是《当你老了》。此时环在他身边从64到11岁的一众男女,是诗人真正的拥趸。他们在一起祝贺诗人今日72岁寿辰。

他是郭路生,几十年前,我就将其誉为中国诗坛上的普希金。半个世纪以来,他的诗歌照亮了纷乱无妄的诗坛,开启了现代新诗的一代先河,影响了两代中国诗人。

“当蜘蛛网无情地查封了我的炉台

当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀

我依然固执地铺平失望的灰烬

用美丽的雪花写下:相信未来

——《相信未来》”

即使不是诗人,在中国,人们也大多熟悉这首意韵铿锵的诗。它被誉为动乱时代的挣扎与理想;是中国当代诗歌不朽的篇章。昨晚席间老郭还说到有人更将它说成是“用诗歌吹响的改革的号角”,众笑。

诗人擅酒,承着酒兴,说起52年前如何写的这首诗——当时学校里批斗我,那样的精神蹂躏,我死的心都有。此刻送一个同学,我在一个送别的纸条上写了“相信未来”几个字,又在别人送我的一张照片上看到一幅非常优雅而且忧郁的少女形象,我突然灵感就来了。这首诗的前几句我一挥而就,然后又看到一幅画上的果实和藤蔓,只有在紫葡萄这句上花了我二十分钟的时间……

“当我的紫葡萄化为深秋的露水

当我的鲜花依偎在别人的情怀

我依然固执地用凝霜的枯藤

在凄凉的大地上写下:相信未来

——《相信未来》”

我告诉诗人,1974年,在云南山沟里一座灯光球场边的小饭馆里,两个年轻战士在讨论郭路生的诗,高个的用充满魅力的声音吟诵着《相信未来》,另一个听了怦然心动,从此,到处追寻郭路生的诗作,并在彩云之外的军营里四处传播。

这俩人,一个叫陈凯歌,一个叫杨浪。我相信这首诗对这两个二十岁上下的士兵的未来人生,起到了某种特殊影响。两年后,凯歌在《边疆文艺》杂志上发表了他的第一首诗《投弹》,又两年,考取了电影学院。另一个19岁的诗歌爱好者从此开始写反映边疆军营生活的小诗,刊登在《解放军文艺》和军区小报上。

“我要用手指那涌向天边的排浪

我要用手掌那托住太阳的大海

摇曳着曙光那枝温暖漂亮的笔杆

用孩子的笔体写下:相信未来

——《相信未来》”

前些年诗人一直住在精神病院和福利院里。“我在‘疯人院’里住了12年,连福利院一共住了16年”,诗人说。

他一直在写诗。即使在病中,白天嘈杂,夜晚才是他展开诗思的时候。病房里没有灯,一杯茶喝一夜,一支烟点半天,”想到的诗句我怕忘了,写在手腕上,一首诗会写三年。”

诗人在1994到1996写了三年的诗题为《我这样写歌》:

这首小诗完成的一刻

结束了一切精神的折磨

别人以为是不修边幅

其实我早已失魂落魄

没有人理解你此时的心境

没有人听你真诚的叙说

也没有朋友赶来相聚

喝一杯,以得到一时的解脱

…………

痛苦对人们无一例外

对诗人尤其沉重尖刻

孤独向我的笔力挑战

心儿颤抖着:我写歌

在朋友们中间的诗人,昨晚谈兴甚高。说起中国当代诗的源流,诗人说,我的师承是何其芳,文革前何其芳发现我的诗,非常诚恳地多次与我畅谈,关于诗歌的历史、韵律,甚至谈到现代白话诗的平仄,对诗人有深刻影响。

上世纪六十至七十年代,北京民间有几脉现代诗的泉涌。“根子(岳重)他们白洋淀我去过,不过是去看何其芳的女儿,他们那里还有个农民诗人,我们还谈诗。“不过那时没有读过根子的诗。”臧平芬的诗(《献给第三次世界大战的战士》)我当时读过,但人不认识”,北岛七十年代初在三不老家中的诗歌朗诵会诗人没去参加,但读过北岛后来的诗,“他开始是写一些格律体的,他读过我的。而且他跟聪明。”有说张郎郎是郭诗歌上的启蒙,诗人说,当时的郎朗是个充满了火一般生命活力的人,那时他对我的精神有影响,但不是写诗。“记得他第一次听我给他读《鱼群三部曲》,听完后郎朗说,我年轻时候也写过水呀、鱼呀……”

说到七十年代中期北岛为中心的诗歌群体,池小宁家的摄影群体,黄锐家的美术群体,只有曲磊磊在几个圈里串着,诗人说“磊磊就在我们家楼上住”。我说,这个时候分别的这几个文艺群体似乎并没有直接的组织联系,但郭路生的诗为大家共同奉为旨归。“如果说普希金开创了19世纪俄罗斯文学和现代诗歌的先河,郭路生的诗,在新中国的跌宕切换中于诗歌的发展,起了同样的标示未来的作用。”诗人认为,当时是“大家分别的为了未来变化做了充分准备。”

“我坚信人们对于我们的脊骨

那无数次的探索、迷途、失败和成功

一定会给予热情、客观、公正的评定

是的,我焦急地等待着他们的评定

——《相信未来》”

诗人谈锋甚健,酒不劝,自饮之,断续不止四两,烟亦三五支。举座三番祝诗人生日快乐。时有向诗人“汇报”自己的诗歌经历;且有朗读自己或女儿的诗作。爱诗的人,与一座诗坛的丰碑同席,各自欢喜。

诗人说,喜欢这样的聚会,“他们老要我去参加笔会,我都拒绝了。现在这样泛滥的商业环境下,还有真正的诗吗?!”72岁了,他还在谈“纯粹的诗”,谈诗的音律,诗的神性。席间,他主动为大家读了两首他的老境之作《当你老了》和《我这样写歌》。

我问:“食指”的意思是源自“我要用手指那涌向天边的排浪”吗?

诗人:不是。因为我妈妈姓时,人们都叫她“时老师”,笔名是这么谐音来的。

望着诗人历经沧桑的面容,想,他是历经半个世纪的一棵诗歌的大树,荫蔽和滋润了此后(包括坐在桌前)的两代诗人。

有人说,《相信未来》并不是后来人们解读的那个对美好生活的向往。“这或许是中国当代文学史上,被误读最深的作品——因为它完全被解读反了。”

几天前我刚在“观察”中说:作品一旦交给社会,如何解读它便是读者的事了。《皇村的回忆》还是一个15岁俄国少年升学考试时的一鸣惊人呢,怎么就成了俄罗斯新文学的开山之作?!

诗人会老,诗与诗意常新。

“当你老了

心境十分坦然

昏花的老眼时常傲视着篮天

仿佛在问 , 有谁像你一样

历经磨难,写那些苦难的诗篇

——《当你老了》”

席尽时,诗人指着半桌残羹,朗声道:把肉菜都给打了包啊!夫人笑曰,家里还有两只小狗呢。

语毕,揣着诗人带来却没机会喝的一瓶好酒,与夫人搀扶,迤逦而去。

记于今日凌晨